投資信託と

ETF(上場投資信託)の違い|

メリット・デメリットと

どちらがおすすめか解説

公開日:2025年9月1日

「ETFと投資信託ってどう違うの?」「自分にはどちらが合っているの?」などの疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。この記事では、ETF(上場投資信託)と一般的な投資信託の違いを解説します。

それぞれの仕組みや購入方法、手数料、向いている方の特徴などを比較しながら、どちらの方が自分に合った金融商品なのかを見極めるヒントをお届けします。NISAやiDeCoを活用したい方や、少額から投資を始めたい方にも参考になる情報です。

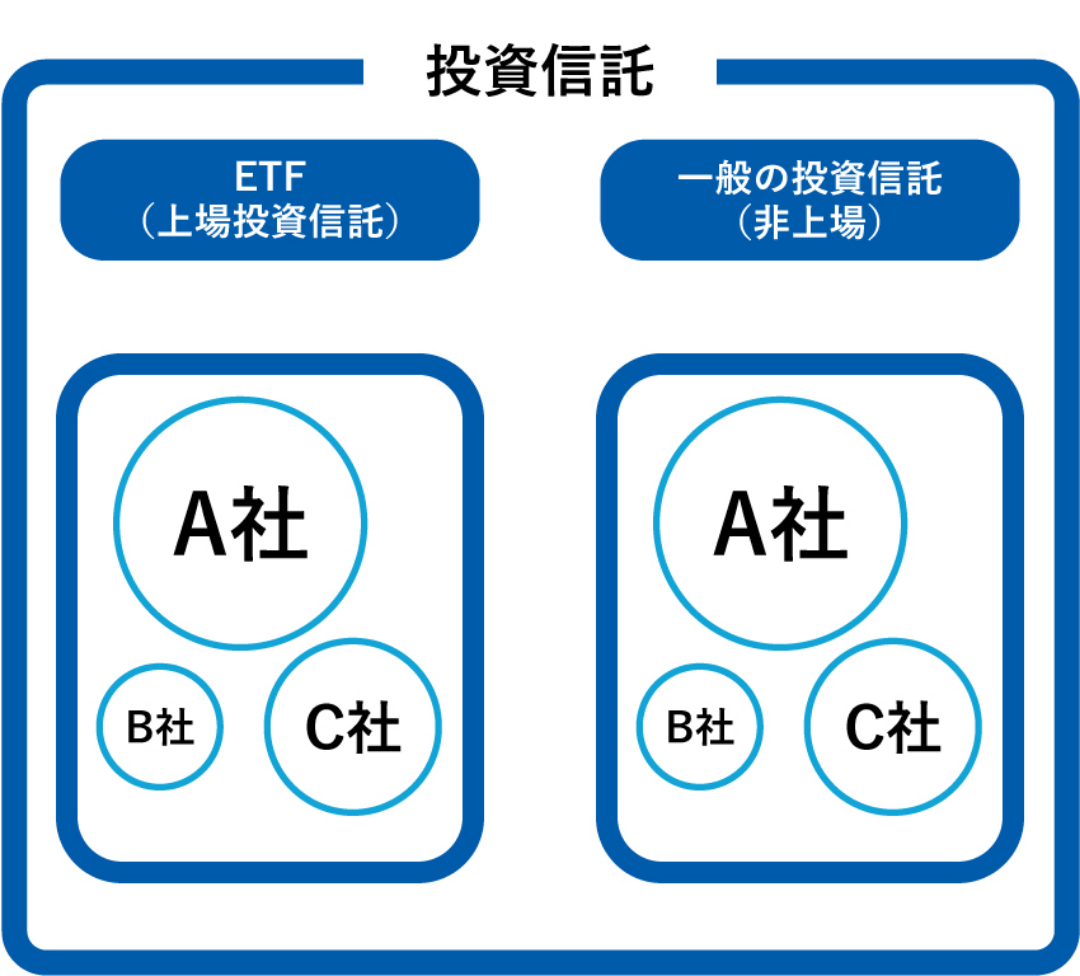

1. 投資信託とETF(上場投資信託)の基本

ここでは「投資信託」と「ETF(上場投資信託)」の基本的な仕組みを説明します。

1.1. 投資信託とは

投資信託は、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が、国内外の株や債券等の様々な投資先に分散して投資、運用する金融商品です。

預貯金のように元本が保証されているわけではありませんが、運用で得られた利益は、投資家それぞれの投資額に応じて分配されます。投資したお金の運用を専門家に任せられる、少額から始められる、分散投資でリスクを抑えられる等の特徴から、投資信託は初心者でも始めやすくなっています。

1.2. ETFとは

ETFとは、「Exchange Traded Funds(エクスチェンジ・トレーデッド・ファンズ)」の略で、日本語では「上場投資信託」と訳されます。ETFは投資信託の一種ですが、証券取引所に上場しているため、市場が開いている時間であれば株と同じように、いつでもリアルタイムで売買でき、「株に近い」感覚で取引できる金融商品となっています。

2. 投資信託とETFの違い

投資信託とETFは、どちらも複数の投資先に分散して投資する金融商品ですが、違いもあります。ここでは、比較ポイントを解説します。

2.1. 上場の有無

一般的な投資信託は、証券取引所に上場されていません。また、投資信託の種類は5,000~6,000と非常に多く存在しているため、選択肢は豊富です。

一方、ETFは、証券取引所に上場されており、例えば、東京証券取引所に上場されているETFは約360本となっています(2025年7月時点)。

2.2. 購入場所

投資信託は、証券会社、銀行、労働金庫、郵便局など、さまざまな金融機関で購入できます。店頭窓口でもオンラインでも購入ができるので、利用に際しての選択肢が幅広くなっています。

一方、ETFの購入場所は証券会社に限られます。

2.3. 購入価格

投資信託の価格は「基準価額」と呼ばれます。これは投資信託が保有する資産の総額をもとに、算出される価格で、日々変動します。金融機関によっても異なりますが、一括で購入する場合は10,000円程度から、積立方式の場合は1,000円程度からでも購入できます。

なお、投資信託は、その日の取引終了後に基準価額が決まるため、購入時には正確な価格はわかりません。

一方、ETFは株式と同じように、証券取引所で取引され、取引時間内は価格が変動します。そのため、リアルタイムで価格を確認しながら購入できます。最低購入価格は「取引所価格 × 売買単位」で決まり、一般的には数千円~数万円程度で購入可能です。

2.4. 手数料

投資信託の場合、主に以下の手数料がかかります。

- 購入時手数料(販売手数料):

投資信託を購入する際に販売会社に対して支払います。購入時に1回だけかかる手数料(まれに換金時に支払うこともあります)で、購入価格に対して数%程度が目安になります。なお、購入時手数料がかからない投資信託(ノーロードファンド)もあります。 - 運用管理費用(信託報酬):

投資信託を保有している期間中、継続的に発生する費用です。追加でかかる費用ではなく、保有額に応じて、信託財産のなかから日々差し引かれます。一般的にETFより高めとなっています。 - 信託財産留保額:

投資家が投資信託を売却するときに徴収される費用です。販売会社が受け取るのではなく、信託財産内に留保されます。中途換金による有価証券売却などのコストを、換金する投資家に負担してもらうもので、ファンドを解約する際は、基準価額より差し引かれます。なお、信託財産留保額がかからない商品もあります。

ETFの場合、購入・売却時に「売買手数料」がかかります。これは証券会社が定めており、株式を証券会社で売買するときにかかる「売買手数料」と同じ手数料です。また、保有中には運用管理費用(信託報酬)がかかりますが、投資信託と比べて一般的に手数料は低めとなっています。

2.5. 分配金

投資信託の分配金は、投資信託の運用の結果、得られた配当・利子・売買益などの収益の一部を切り崩し、投資家へ定期的に分配されるお金です。

定期的に分配金が支払われる「分配金あり」と、分配金を出さずに得た利益がそのまま再投資される「分配金なし(再投資型)」の2タイプがあります。「分配金あり」は分配金が定期的に支払われることで、投資の成果を実感しやすく、分配金を日々の生活の中で活用したい方に向いています。「分配金なし(再投資型)」は分配金が支払われず利益が再投資に回るため、資産を効率的に増やしたい方に適しています。

また、投資信託の分配金は、投資信託の運用で得た利益から支払われる普通分配金と、運用益が出ていないときに個別元本の一部を払い戻して支払われる元本払戻金(特別分配金)があります。

一方、ETFの分配金については、受け取り方に選択肢はなく、分配金は分配金支払日に入金されます。また、ETFは分配金を出せる条件が下記のように設定されており、元本払戻金(特別分配金)を支払うことはできなくなっています。

ETFの分配金 = 配当・受取利息など - 支払利子、信託報酬などの費用

そのため、例えばETFが保有している株式の価格がどれだけ上昇したとしても、保有している株から配当がなければ、ETFは分配金を出すことはできません。

ここまでお伝えした投資信託とETFの違いは下記のとおりです。

| 投資信託 | ETF(上場投資信託) | |

|---|---|---|

| 上場の有無 | 上場していない | 上場している |

| 購入場所 | 証券会社、銀行、労働金庫、郵便局など | 証券会社のみ |

| 購入価格 | その日の取引終了後の基準価額 | リアルタイムの市場価格 |

| 手数料 | 購入時手数料 運用管理費用(ETFより高め) 信託財産留保額 |

売買手数料 運用管理費用(投資信託より低め) |

| 分配金の種類 | 普通分配金・元本払戻金(特別分配金) | 普通分配金のみ |

| 分配金の再投資 | 可能 | 不可 |

3. 投資信託のメリット・デメリット

投資信託は、少額から始められ、投資初心者でも始めやすい資産運用のひとつです。ここでは、投資信託のメリットとデメリットをみてみましょう。

3.1. 投資信託のメリット

投資信託には、次のようなメリットがあります。

- 証券会社、銀行、労働金庫、郵便局など様々な購入窓口がある

- 少額から始められる

- 運用を専門家に任せられる

- 分散投資により、リスクを分散できる

- 自動積立でコツコツ資産形成ができる

- 分配金の再投資がしやすい

投資信託は、様々な金融機関で1,000円や10,000円などの少額から購入でき、積立投資もしやすくなっています。集めた資金は運用の専門家が、国内外の株や債券等の様々な投資先に分散して投資・運用してくれるため、リスク(収益の振れ幅)を分散することができます。

自動積立を利用すれば、毎月決まった金額を自動的に投資でき、時間をかけて安定的に資産を増やすことが期待できます。

また、分配金については、投資の目的やライフスタイルによって「分配金あり」と「分配金なし(再投資型)」を選択することも可能です。

3.2. 投資信託のデメリット

一方で、投資信託には次のようなデメリットもあります。

- 元本保証がない

- 種類が多く、選ぶのが難しい

- 保有中に手数料がかかる

投資信託は、預貯金とは違い元本が保証されていないため、運用成果によっては、損失が出てしまう可能性もあります。

また、投資信託は種類が非常に多いため、自分の希望に合った投資信託を探しやすくなっていますが、初めて投資する方はどれを選べばよいか迷ってしまうこともあるかもしれません。選び方に迷った場合は、「国内・海外」「株式・債券」などのカテゴリーで絞り込んだり、バランス型(異なるタイプの資産を組み合わせた商品)を選ぶのもひとつの方法です。

また、投資信託を保有している間には「運用管理費用(信託報酬)」がかかります。同じようなタイプの投資信託でも、投資信託により費用が異なる場合があるため、その点にも注目して選ぶことが大切です。

4. ETF特有のメリット・デメリット

ETFは、投資信託と株式投資のメリットをあわせ持つ商品となります。ただし、メリットだけでなく注意すべきデメリットもあるため、投資を始める前に特徴をしっかり理解しておくことが大切です。

4.1. ETF特有のメリット

ETFには、次のようなメリットがあります。

- 上場しているため、運用状況がわかりやすい

- 株式のように、リアルタイムで売買できる

- 信託報酬が低く、長期投資にも向いている

ETFは証券取引所に上場されており、日中の取引時間中は常に価格が更新されるため、値動きを確認しやすいのが特徴です。株式と同じように「指値注文※1」や「成行注文※2」といった方法で、リアルタイムで売買することが可能です。

また、運用管理費用(信託報酬)が一般的な投資信託よりも低めに設定されているものが多く、費用を抑えながら長期でじっくり資産運用したい方に向いています。

- 「指値注文」:注文を出す際に「いくらで買いたい(売りたい)」と具体的な値段を指定する方法

- 「成行注文」:注文を出す際に、「いくらでもいいから、その時の市場価格で買いたい(売りたい)」と伝える方法

4.2. ETF特有のデメリット

一方で、ETFには次のようなデメリットもあります。

- 証券会社でしか購入できない

- 積立投資の取り扱いが少ない

- 売買のタイミングによって、価格が変動しやすい

- 分配金の再投資ができない

ETFを購入できるのは、証券会社を通じてのみのため、証券会社を利用していない方にとっては、購入しづらいかもしれません。また、ETFは、1口単位または複数口単位での購入が基本となります。毎月決まった金額を積み立てる「積立投資」を扱う証券会社は少なく、積立投資を行いたい方にとってデメリットとなります。

ETFは株式と同様に、市場の値動きによって価格が常に変動するため、売買のタイミングによっては思ったよりも高く買ってしまったり、安く売ってしまったりする可能性もあり、注文方法やタイミングに注意する必要があります。

さらに、ETFでは分配金が自動的に再投資されないため、分配金は分配金支払日に受け取る形になります。再投資するためには自分でその手続きをしなければならないため、効率的に資産を増やしたい方にとっては、この点がデメリットになることもあります。

5. 投資信託とETFどちらがおすすめ?

「投資信託とETF、結局どちらが自分に合っているの?」と迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。投資信託とETFは、それぞれに特徴やメリットがあるため、自分の投資スタイルや目的に合わせて選ぶことが大切です。ここでは、投資信託が向いている方の特徴をご紹介します。

5.1. 投資信託がおすすめの方

ETFよりも投資信託が向いているのは、主に以下のような特徴を持つ方です。

5.1.1. 投資初心者の方

投資をこれから始めるという初心者の方には、投資信託が適しているでしょう。少額から始めやすく、資産運用は専門家が行うため、投資の知識に自信がない方でも安心して始められます。

5.1.2. 少額からコツコツ積み立てたい方

投資信託は積立購入がしやすく、「将来に向けて、毎月コツコツと資産を増やしたい」と考えている方にも、おすすめです。毎月一定額を自動で積み立てると、価格が高いときは少なく、価格が低いときは多く購入できる「時間分散投資」で購入単価の平準化が期待できます。

ETFでも積立投資自体は可能ですが、価格が日々変動するため、金額指定での自動積立ができず、また、取り扱いのある証券会社が少ない点がネックです。

5.1.3. 普段利用している金融機関で資産運用したい方

「資産運用について相談したいけど、証券会社は利用したことがない」という方にも、投資信託が向いています。

投資信託は、証券会社だけでなく、すでに口座を持っている銀行や労働金庫などでも、相談しながら始められるのも安心できるポイントです。

5.1.4. NISAやiDeCoを活用したい方

税制優遇のある「NISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を活用したい方にも、投資信託は相性が良い商品です。

- 「NISA」

「NISA」は、少額から投資を行う方のために2014年1月から始まった少額投資非課税制度です。通常、金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で投資した場合には非課税となります。

NISA口座の非課税保有限度額は生涯を通じて元本1,800万円までで、そこから得られる利益は非課税になります。また、非課税保有期間については無期限となります。

「NISA」には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、投資方法や非課税投資枠、投資対象商品が異なり、それぞれ目的に合わせて利用ができます。まとまった資金で投資を行いたい方は「成長投資枠」、コツコツと積立投資を行いたい方は「つみたて投資枠」の利用がおススメです。また、両方の投資枠を併用することもできます。

- 「iDeCo(個人型確定拠出年金)」

「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、任意で加入を申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金の一つで、拠出した掛金を定期預金、投資信託などといった商品で運用します。

拠出した掛金は全額が所得控除の対象になる、運用期間中の利益は非課税、受取時にも控除が適用される、といったさまざまな税制メリットがあります。

5.2. ETFがおすすめの方

ETFは、投資信託の特徴を持ちながらも、株式のようにリアルタイムで取引できる金融商品です。投資信託よりもETFが向いている方は、主に以下のような特徴を持つ方です。

5.2.1. 市場の動きを見てリアルタイムで売買したい方

投資にある程度慣れており、「今の価格で買いたい」「このタイミングで売りたい」といったように、値動きを見ながら取引したい方にはETFが向いています。ETFは株式と同じように証券取引所に上場されているため、取引時間中ならいつでもリアルタイムで取引が可能です。

投資信託の場合、その日の取引終了後の基準価額で売買が成立するため、リアルタイムの取引はできません。そのため、市場の値動きを見て自分のタイミングで取引したい方には、ETFの方が適しています。

5.2.2. より低コストで投資したい方

「できるだけ手数料を抑えて投資したい」と考える方にも、ETFはおすすめです。ETFは、保有期間中にかかる運用管理費用が、一般的に投資信託よりも低く設定されています。

このような費用の差は、長期で投資する場合に大きな違いとなって表れます。できるだけコストをかけず、資産形成を進めたい方にぴったりの選択肢といえるでしょう。

6. まとめ

投資信託は、少額からコツコツ始められ、運用はプロに任せられるため、投資初心者でも始めやすい金融商品となっています。また、 税制優遇制度のあるNISAやiDeCoを活用して資産形成を始めたい方にも、投資信託がおすすめです。

一方、ETF(上場投資信託)は、株式のようにリアルタイムで売買したい方や、よりコストを抑えて効率的に運用したい方に向いています。

まずは自分の目的や投資スタイルに合った方法で、無理のない範囲で資産運用を始めてみてはいかがでしょうか。

〈中央ろうきん〉では、投資信託をはじめ、資産運用・資産形成の商品をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

執筆・監修者

氏家祥美

ハートマネー 代表

ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント

2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。

- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。

- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。

- このコラムは、2025年8月時点の情報を基に作成しています。

よく見られているページ

あなたが最近見たページ

ローンに関するお問い合わせ・

ご相談はこちら

-

店舗・オンラインでのご相談をご希望の方

ご来店・オンライン相談予約