円高・円安とは?

原因や生活に与える影響などを解説

公開日:2025年10月6日

「ニュースで、円高とか円安ってよく聞くけど、結局どういうこと?」「なんで円の価値って変わるんだろう?」などの疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

円高や円安は、私たちの生活と密接に関わっています。海外旅行の費用、輸入品の価格や外貨建ての金融資産など、為替の変動はさまざまなところに影響を及ぼします。

この記事では、円高・円安それぞれの原因や影響などについて、わかりやすく解説します。

1. 「円高・円安」とは?

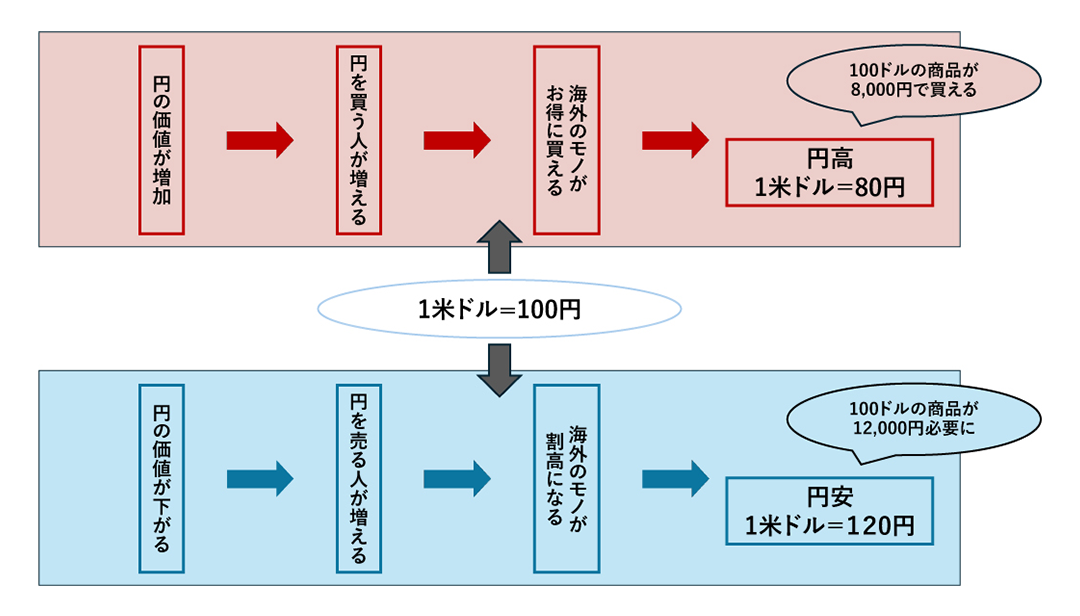

「円高」と「円安」は、外国為替市場における円の価値の変動を表す言葉です。「円高」は外貨に対して円の価値が上がる状態、「円安」は外貨に対して円の価値が下がる状態を指します。

1.1. 「円高」とは

「円高」とは、外貨に対して円の価値が上がる状態を指します。

例えば、

- 1ドル=100円の状態から、1ドル=80円になる場合

これが円高です。これまで1ドルを手に入れるために100円必要だったのが、80円で済むようになるからです。つまり、少ない円でより多くの外貨が買えるようになるのが円高の特徴です。

1.2. 「円安」とは

「円安」とは、外貨に対して円の価値が下がる状態を指します。

例えば、

- 1ドル=100円の状態から、1ドル=120円になる場合

これが円安です。これまで1ドルを手に入れるために100円必要だったのが、120円を支払わなければならなくなり、より多くの円を払って外貨を買うことになるからです。

2. 「円高・円安」が起こる主な原因とは?

円高や円安に関わる為替レート※は、さまざまな要因で常に変動しています。ここでは、為替レートが変動するいくつかの要因を見ていきましょう。

- 為替レート:外国為替市場において異なる通貨が交換(売買)される際の交換比率

2.1. 日本と他国の金利差

日本と他国の金利差は、為替レートに大きく影響を与える要素の一つです。この金利差を利用した投資手法に「キャリートレード」があります。

「キャリートレード」は低金利通貨で資金調達し、高金利通貨に投資する手法のことです。例えば、日本は低い金利政策、他国は高い金利政策をとっている場合、日本とその国の間に金利差が生じます。こうした場合、低金利下の円を借りて、高金利の外貨に換えて運用する「円キャリートレード」が活発になり、円を売って、外貨を買う動きが強まるため、円安の要因となります。

逆に、円安の状況下で日本が金利を上げたり、相手国が金利を下げたりして金利差が縮まると、逆の状況になり、円高に傾きやすくなります。

2.2. 日本や海外の景気の状態

日本とその他の国の景気の良し悪しも為替レートの変動要因となります。

一般的に、景気が良い国の通貨は信頼されて買われやすく、価値が上がる傾向があります。国の経済が安定し、成長が見込まれると判断されれば、その国の通貨を持つメリットが大きいと投資家が考えるためです。

ただ、日本の景気が良い時でも、相手国の景気がさらに良ければ、円高にはならず、相手国の通貨がより多く買われ、相対的に円安になることもあります。

このように円高になるか、円安になるかの予測は、日本だけでなく相手国の景気についても考慮して総合的に判断する必要があります。

2.3. 世界のニュースやトラブルの影響

世界の情勢や大きなニュースも、為替レートに影響を及ぼすことがあります。

海外で大きな紛争が起きた時や、株価が大暴落するような出来事があった時など、世界経済が不安定になると、一時的な資金の避難先として安全な通貨が買われることがあります。

かつては、「有事の円買い」として円が買われる傾向がありましたが、近年はこの状況が変化しつつあり、必ずしも有事=円高とはならなくなっています。

自然災害や政権交代などの世界のさまざまな出来事によって円の値動きも変わってくるため、常に最新のニュースに注目しておきましょう。

3. 「円高・円安」が私たちの生活に与える影響

円高や円安といった為替レートの変動は、私たちの家計や日常生活にも影響を与えています。ここでは主な影響を見てみましょう。

3.1. 食品や日用品の価格への影響

日本は、小麦・油・牛肉などの食料品や、衣料品、日用品など、多くのものを海外から輸入しています。

円安が進むと、海外から物を輸入する際のコスト(外貨での支払い)が増えるため、その分輸入品の価格が上がります。

その結果、スーパーに並ぶパン、菓子や日常必需品も値上がりしたり、値段はそのままでも内容量が減ったりするようになり、家計負担の増加につながります。

一方、円高になると逆に輸入品の価格が下がるため、円安の時と比べて海外のブランド品や食材などが手に取りやすくなります。

3.2. ガソリン代や電気代への影響

日本は、エネルギー資源の多くを輸入に頼っています。

円安になると、食品や日用品と同様に原油や液化天然ガス(LNG)などのエネルギー資源を輸入する際のコストも上昇します。

この輸入コストの増加は、最終的に電気やガス料金、そしてガソリン価格の上昇に直結します。車の利用が多い方や、暖房・冷房を多く使う季節には、特に影響を感じやすいでしょう。

一方、円高になるとエネルギー資源の価格も下がるため、負担の軽減が期待できます。

3.3. 海外旅行や留学の費用への影響

為替レートの変動は、海外旅行や留学の費用にも大きく影響します。

例えば、ハワイ旅行に行ったとして、1ドル=100円の時に100ドル使うのと、1ドル=120円の時に100ドル使うのとでは、日本円に換算した場合の支出額が大きく変わります。

- 100ドル×100円=10,000円

- 100ドル×120円=12,000円

このように、円安になると海外旅行や留学の費用が膨らみやすくなります。そのため、円高時よりも余裕を持たせた資金計画が必要です。

一方、円高になると海外旅行や留学の費用が少なくなることが期待できます。

3.4. 金融資産への影響

金融資産の価値も、為替レートの影響を受けることがあります。

例えば「外貨預金」は、日本円ではなく米ドルやユーロなどの外貨で預金する商品です。外貨預金は、引き出し時は外貨から円に戻す必要があるため、為替レートによって、円での受取額が変動します。

そのため、解約する際、預け入れ時よりも円安になっていれば、利息に加えて「為替差益」を得られる可能性が高くなります。

しかし、解約する際、預け入れ時よりも円高になっていれば、「為替差損」が発生し、元本割れとなってしまう危険性が高まります。

一方、日本円での預金は、為替レートの変動の影響を直接受けませんが、円安によってインフレ(物価上昇)が加速すると、同じ金額の預金でも相対的に貨幣価値の低下につながることもあります。

3.5. 日本経済への影響

日本は多くの自動車や電気製品などを海外に輸出しています。

円高になったとき、海外での販売価格を据え置くと、日本円に換算した際の利益が減少してしまいます。逆に日本円での利益を維持しようとすると、海外での販売価格が上昇し、外国製品との価格競争力が低下してしまいます。

その結果、円高局面では多くの輸出企業の業績が悪化し、株価が下落傾向となることがあり、日経平均株価も低迷しやすくなる傾向が見られます。

一方、円安になると、海外での販売価格が変わらない場合、日本円に換算した際の売上が増えるため、自動車メーカーや電機メーカーなどの輸出企業が利益を上げやすくなり、日経平均株価も上昇しやすくなります。

また、円安局面では訪日外国人(インバウンド観光客)にとって、日本国内のあらゆる商品やサービスが割安に感じられるため、消費が活発になります。これは、ホテル、飲食店、小売店、交通機関など、観光産業全体にとって大きなプラスとなります。

4. 「円高」のときにおすすめの行動

これまで説明したように、円高のときは、海外に目を向けることで円高のメリットを享受しやすくなります。円高時のおすすめの行動についていくつかご紹介します。

4.1. 海外製品を購入する

外国製の自動車やブランド品、輸入家具、輸入家電、さらには海外のワインや食材などを購入したい方は、円高時のほうがお得に手に入れることができます。

外国製の商品で欲しいものがある場合は、購入を検討する良い機会です。

4.2. 海外旅行・留学を検討する

滞在費や食費、現地での買い物などが安く済むため、海外旅行や留学、さらには海外出張なども行きやすくなるでしょう。

円高のタイミングを狙って、憧れの海外旅行を計画してみるのもおすすめです。

4.3. 円高で好影響を受ける企業の株を買う

円高になると輸入コストが下がるため、海外から商品や原材料を仕入れて販売している企業は、業績が上がりやすくなります。

円高のメリットを受けやすい輸入業者、資源・エネルギー関連企業、食品会社などの株式を購入し、中長期的に保有するのも一つの投資戦略です。ただし、株式投資にはリスクが伴うため、事前に企業の分析や市場動向をしっかりと把握することも重要です。

4.4. 外貨建て金融商品を購入する

外貨預金などの外貨建ての金融商品は、円高のタイミングで購入し、将来的に円安になった際に売却することで為替差益(為替レートの変動によって生じる利益)を狙うことができます。

ただし、外貨建ての金融商品には為替変動リスクだけでなく、金利変動リスクや信用リスクなど、さまざまなリスクが伴います。それぞれの商品の特徴やリスクをよく比較したうえで、自分の目的やリスク許容度に合ったものを選ぶようにしましょう。

5. 「円安」のときにおすすめの行動

円高の場合と異なり、モノの値段が上がりやすい円安時には、国内に注目すると支出を抑えやすくなります。円安時におすすめの行動についてご紹介します。

5.1. 日本製品を中心に購入する

円安のときは、輸入品の価格が上昇しやすくなります。そのため、外国製の自動車や外国産ワインよりも、国産車や国産ワインなどの国内製品を選ぶことで、支出を抑えられる可能性があります。

ただし、国内で製造・販売されている商品でも、原材料を海外から輸入している場合は、価格が上がることもあるため、商品の原産国や原材料に意識を向けてみましょう。

5.2. 国内旅行を楽しむ

円安によって海外旅行の費用が高くなってしまったら、国内旅行を検討しましょう。

日本の美しい自然や文化を再発見する良い機会にもなります。また、国内旅行は移動時間も短く、手軽に計画できるメリットもあります。

5.3. 円安で好影響を受ける企業に投資する

円安の兆しが見えてきたら、自動車や家電などの円安のメリットを受けやすい輸出企業への投資を試みることで、株価上昇の恩恵を受けられる可能性があります。

投資を検討する際は、企業の財務状況や将来性、市場全体のトレンドなどを十分に調査したうえで行いましょう。

5.4. 外貨建て資産を売却する

すでに外貨建ての資産を保有している場合、購入時よりも円安になったタイミングで売却することで、為替差益を得やすくなります。

為替差益を狙うなら、売却タイミングを柔軟に選べるような外貨建ての商品を選んでおくとよいでしょう。ただし、為替は常に変動しているため、売却のタイミングを見極めることが重要です。

6. まとめ

ニュースでよく耳にする「円高・円安」ですが、その仕組みや私たちへの影響を理解すれば、日々の生活における買い物や旅行、そして投資の判断がしやすくなります。

円高のときは、海外旅行や輸入品の購入に注目するとお得になります。外貨建て資産への投資を始める良い機会にもなるでしょう。

一方、円安のときは、輸入品が高くなるため国内旅行や国産品に目を向けるいい機会です。

このように、円高や円安に関わる為替レートの変動は、私たちの生活と経済に深く関わる重要な要素です。この知識を活かして、日々の選択や将来の計画に役立ててみてください。

執筆・監修者

氏家祥美

ハートマネー 代表

ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント

2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。

- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。

- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。

- このコラムは、2025年9月時点の情報を基に作成しています。

よく見られているページ

あなたが最近見たページ

ローンに関するお問い合わせ・

ご相談はこちら

-

店舗・オンラインでのご相談をご希望の方

ご来店・オンライン相談予約