相続のお手続きについて

大切な方を亡くされたお客様には、心からお悔やみ申し上げます。預金名義人が亡くなられた際の〈中央ろうきん〉でのお手続きについてご案内いたします。

なお、ご相談内容により、お手続きが異なる場合がございます。

相続手続きのお申し出

預金名義人様のお取引店へ、預金名義人様がお亡くなりになったことをお電話またはご来店によりご連絡ください。お取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な必要書類等をご案内いたします。

お亡くなりになった方のご預金は、相続のお手続きが完了するまで、出し入れや口座引落し等お取引ができなくなります。

ご指定いただいたご相続人様等の住所に「相続手続のご案内」や当金庫所定の「相続手続依頼書」を送付いたします。

ご郵送でのご提出が難しい場合は、お電話にてご相談ください。

当金庫にて書類を受領後、書類が揃っていることを確認し、相続手続き(お振込または名義変更手続き)を行います。

当金庫より代表相続人様等へ計算書等をご郵送いたします。

お手続きについて

- 必要書類をご提出いただいてからお手続き完了までは、1カ月程度を目安としてください。

- ご提出いただいた書類に不備がある場合や、国債・投資信託のお手続きを含む場合には、さらにお時間がかかることがございます。

- 各種提出書類は、必ず原本をご提出ください。当金庫で写しをとらせていただいた後、原本はご返却させていただきます。

ご用意いただく書類について(代表的なケース)

ご留意ください

相続の内容によって別途書類が必要となる場合がございます。

また、当金庫所定の相続手続依頼書等が必要となりますので、当金庫からのご案内をご確認ください。

相続人間での協議による場合

- ①亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本等)で、ご相続人様の確認ができる範囲のもの(法定相続情報一覧図でも可)

- 戸籍謄本(除籍謄本等)に記載のないご相続人様がいる場合、別途当該ご相続人様の戸籍謄本が必要となる場合があります。

- ②ご相続人様全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

「遺産分割協議書」を作成される場合

- ①亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本等)で、ご相続人様の確認ができる範囲のもの(法定相続情報一覧図でも可)

- 戸籍謄本(除籍謄本等)に記載のないご相続人様がいる場合、別途当該ご相続人様の戸籍謄本が必要となります。

- ②ご相続人様全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

- ③遺産分割協議書

裁判所の遺産分割審判(和解・調停・審判)による場合

- ①和解調書謄本、または調停調書謄本、または審判書謄本および確定証明書

- ②審判等で指定された方の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

「公正証書遺言書」にもとづく場合

- ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(法定相続情報一覧図でも可)

- ②当金庫の預金を相続される方の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

- ③公正証書遺言書

「自筆証書遺言書」にもとづく場合

- ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(法定相続情報一覧図でも可)

- ②当金庫の預金を相続される方の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

- ③自筆証書遺言書

- ④家庭裁判所の検認済証明書

遺言執行者がいる場合

- ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(法定相続情報一覧図でも可)

- ②執行者様の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

- ③遺言執行者であることを確認できるもの(遺言書等)

遺産整理受任者が選任されている場合

- ①亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(法定相続情報一覧図でも可)

- ②受任者様の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

- ③遺産整理受任者であることが確定できるもの

【相続人に未成年者・成年被後見人が含まれる場合の追加書類】

親権者・未成年者がともに相続人の場合(遺産分割協議書あり)

- ①特別代理人の選任審判書謄本

- ②特別代理人の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

相続人に成年後見人制度を利用されている方がいる場合

- ①家庭裁判所の成年後見人等の選任書謄本または後見登記等の登記事項証明書

- ②成年後見人等の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

亡くなられた方の戸籍謄本取得について

- ご相続人様を確定するため、亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(原本)(法定相続情報一覧図でも可)をご提出ください。

以下の場合など、戸籍謄本が複数存在する場合には、全てのご提出をお願いいたします。【戸籍が複数作成される例】

- ・本籍地を移転した

- ・法令改正による新戸籍の作成(昭和32年法務省令27号、平成6年法務省令51号)

- ・婚姻または養子縁組等により、他の戸籍から異動した

- (注1)ご相続人様に亡くなられた方の兄弟姉妹が含まれる場合には、ご相続人様を確定するため、亡くなられた方のご両親(養父母を含む)の幼少時からご逝去までの連続した戸籍謄本をご提出ください。

- (注2)代襲相続、その他相続形態等により、亡くなられた方の戸籍謄本からご相続人様の確認ができない場合には、そのご相続人様の確認ができる戸籍謄本についてもご提出ください。

戸籍謄本の請求方法について

- ①亡くなられた方の最後の本籍地役所(役場)にて戸籍謄本(除籍謄本)を請求してください。

- ②上記①で取得した戸籍謄本(除籍謄本)は、法令の改正により様式が新しくなっています(これを「改製」といいます)。

新様式の戸籍謄本は、旧様式に記載されていた戸籍情報が記載されていない場合があります。

このため、取得した戸籍謄本に「改製」の記載がある場合には、改製前の戸籍謄本(改製原戸籍)を請求してください。 - ③上記①または②にて取得した戸籍謄本に、例えば「転籍」「婚姻」など、本籍地が異動したことを示す記載がある場合は、異動前の本籍地役所(役場)で戸籍謄本を請求してください。

- ④必要に応じて上記③を繰り返し、出生までさかのぼって戸籍謄本を請求してください。

- 遠隔地における郵送での取寄せ方法は、各市町村役所(役場)へお問い合わせください。

- 令和6年3月1日から、戸籍謄本の請求が最寄りの市区町村の窓口で可能となりました。

ただし、条件によっては取得できないこともあります。

詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

*戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)は「法務省 戸籍法改正」をご参照ください。

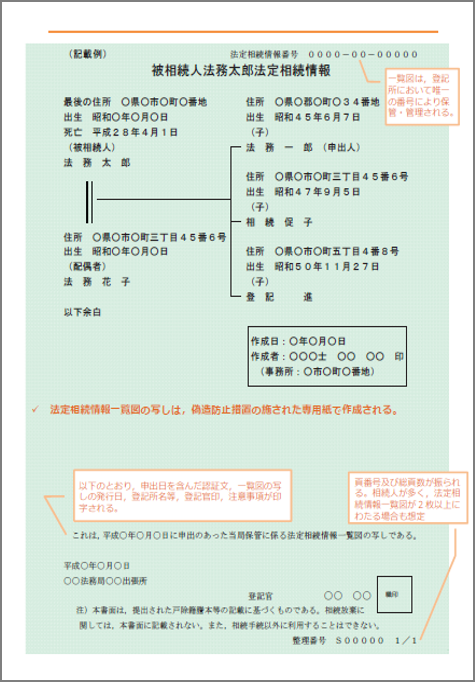

法定相続情報一覧図について

相続手続きをより簡便に

〜相続手続きがいくつもある場合〜

- 各金融機関や相続登記など相続のお手続きが同時に進められる為、時間の短縮につながります。

「法定相続情報一覧図」は以下のお手続きにもご活用頂けます- 相続税の申告書への添付書類としてご活用いただけます。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 - 遺族年金等(被相続人の死亡に起因する各種年金)のお手続きにご利用いただけます。

詳しくは厚生労働省・日本年金機構のホームページをご覧ください。

- 相続税の申告書への添付書類としてご活用いただけます。

法定相続情報一覧図とは

現在相続のお手続きでは、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

「法定相続情報証明制度」では、相続人が登記所(法務局)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認する事で法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。

この制度を利用する事で、「法定相続情報一覧図」(法務局の認証文付き)を無料で入手することができ、その後の相続手続きは「法定相続情報一覧図」の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

※イメージ図

- 「法定相続情報一覧図」の詳細・具体的な作成方法は「法務局ホームページ」をご参照ください。

「残高証明書」「預金入出金明細証明書」発行について

預金名義人のお取引店へ、預金名義人がお亡くなりになったことをお電話またはご来店によりご連絡ください。

ご希望の方には、預金名義人様の「残高証明書」「預金入出金明細証明書」を発行いたします(有料)。お取引店までお申し出ください。

なお、「残高証明書」の発行について 「預金入出金明細証明書」の発行についてをクリックすると発行に際してのご案内や依頼書が表示されます。

「遺産整理・遺言信託」取次業務のご案内

遺産整理を円滑に進めるためのお手続きや、円満相続に備えた遺言書の作成・保管、遺言の執行などをお手伝いいたしますので、ご希望の方はお取引店までご相談ください。

よく見られているページ

あなたが最近見たページ

お問い合わせ・ご相談はこちら

-

店舗・オンラインでのご相談をご希望の方

ご来店・オンライン相談予約